(Por Facundo Sagardoy) El chamamé, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2020, vuelve a elevar en el corazón del litoral sudamericano su canto a la historia de sus padres fundadores a contraviento, como un árbol que crece desafiante en la ribera, con raíces hundidas en la memoria guaraní, ramas que abrazan el cielo mestizo y frutos que alimentan el alma de un pueblo que nunca dejó de bailar, aún en las tempestades de su destino.

Desde hoy, Corrientes vuelve a sentir la brisa del río que murmura historias que no conoce el olvido, y a llevar en su caudal las voces de quienes danzan sobre su dulce tierra color de yerba y aroma a naranja.

Aquí, en este rincón donde el agua que alimenta la selva consuma el hogar del bosque de galerías y el pastizal, la música no solo se escucha, se respira y se canta.

Aquí, de nuevo, el chamamé no es solo una melodía de antaño; es el latido del corazón de una nación, canto, rezo pero también danza, que conecta a hombres y mujeres con el suelo que pisan, y los cielos que abrazan.

En cada acorde, en cada arpegio, su cadencia despliega un universo de imágenes tras otro: el pescador que canta a su suerte a las orillas del rio, el del poeta que encuentra sus letras en el silencio del remanso, el de los niños y niñas que antes de caminar, ceñidos a las manos de los de antes, aprenden sus primeros pasos de baile.

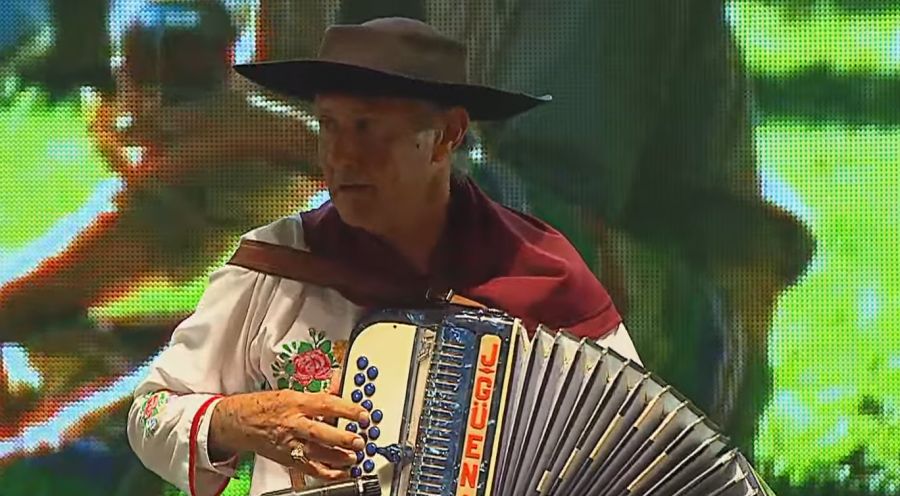

Porque aquí, en la tierra que se abre a los pies del Paraná, todo es chamamé. Chamamé de la siesta lenta, bajo el árbol que resguarda del calor que quema hasta a la sombra, que canta en susurros y que sopla con aire pesado un aliento de acordeón, como si acariciara un campas fundido al calor de un avío del alma.

Chamamé de la tormenta que anuncia su llegada con sabor a tierra mojada. Chamamé que canta al fuego mientras hierve la olla, silbido que alimenta un lenguaje nuevo para servir el pan.

Y no importa si es recitado, llorado o elevado sapucay, es un canto de todos.

Aquí el arte figura al gaucho que vuelve a casa teñido de tarde, al estudiante que escucha su eco en un rincón lejano, al maestro que enseña la palabra guaraní y a los santos que miran desde sus encumbrados altares, con la misma inocencia con que acaricia el viento al monte, el niño a la madre, o la luz del sol a un horizonte incomensurable.

Aquí se encuentran los siglos: la danza de la Tierra sin Mal y el acorde contemporáneo en el arte clásico y electrónico. Porque nada jamás, ni siquiera el chamamé, es estático. Este canto, como todos, es río y, a la vez, puente entre lo que fue y lo que será, y como toda tradición "no consiste en guardar las cenizas, sino en mantener viva la llama”, como reza desde arriba Atahualpa Yupanqui.

Así, con cada acorde, el chamamé traza una coreografía invisible hasta forjar una constelación que brilla sobre un pueblo que llega a su tierra prometida, y que de un lugar inabarcable que habita dentro de sí mismo, emerge, como flor de mburucuyá, faro de corazones errantes, y se reconoce nación, sumido en la belleza de su ñandereko.

CHAMAMÉ: SANGRE, FE Y GESTA CULTURAL

Emerge la primera luna y el chamamé, ese pulso de la tierra roja, no solo se escucha; se siente en la sangre que late al ritmo del pueblo guaraní. Nacido del mboyeré, mezcla sagrada entre las melodías jesuíticas y la voz de la selva, se hace carne en los caminos polvorientos que cruzan el litoral hasta llegar al Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Aquí, donde los ríos son arterias de vida y la Virgen de Itatí es madre protectora, el chamamé no es un arte: es fe. Una devoción que se canta, se baila y se reza, entre el tambor del corazón y el acorde del alma.

Mario del Tránsito Cocomarola, Antonio Tarragó Ros, Ernesto Montiel, Isaco Abitbol y Ramona Galarza, padres inmortales, vuelven a tomar el pulso de su tierra en la melodía de sus cientos de miles de hijos e hijas, dispersos por todo el mundo.

Y así, entre el murmullo de los ríos y el susurro de los montes, el chamamé sigue escribiendo su historia, alma misma del litoral, como un poema tejido en acordes y silencios, en la brisa que acaricia los esteros y en el eco de las voces que nunca callan.

Y en cada compás resuena el eco de las gestas heroicas del pueblo correntino, que supo alzar su voz y su espada como flecha al viento. Aquí, el chamamé es memoria viva, un canto que supera sus propias fronteras llevando consigo el sudor del trabajo hacia el sol de una nueva conquista.

CHAMAMÉ, EL AMOR QUE NO TEME AL TIEMPO

Aquí el amor no es solo un sentimiento; es un paisaje que respira. Es el río Paraná que se abraza al manto de plata que refleja la luna, espejo del alma.

Aquí, el amor no se dice; canta historias que nadie se atreve a contar y se recibe como brisa que lleva perfume de azahares.

Chamamé, acervo infinito donde el tiempo no existe, donde el cuerpo vencido resucita en forma canto que jamás se apaga.

Bendición que arrastra las penas de un pueblo que se convierte en leyenda susurrando:

En la brisa del río que murmura,

se alza el canto de la nación que no olvida,

el chamamé, eco de los de antes,

florece en la tierra, en la danza y se erige.

Cantan el río y los bosques,

se entrelazan sus voces, se encienden,

en cada acorde, el alma despierta,

y el avío danza, se eleva y se pierde.

Desde el monte, la música resuena,

y la luna sobre el Paraná brilla,

el chamamé es fe, es devoción,

es avío que cumple con sus votos y no olvida.

En la memoria de los ancestros,

resuena el canto de los guaraníes,

y en cada acorde, se alzan los ecos

de una historia que nunca olvida.

Porque la tierra canta en sus raíces,

el río murmura en su cauce,

y el chamamé, como eco antiguo,

se levanta desde el suelo,

semilla de un pueblo que nunca muere.

La tierra en su alma se guarda,

y en cada paso se escribe la historia,

un canto eterno, canto altivo,

es el chamamé, la gloria del pueblo.

Chamamé, sangre, fe y gesta viva,

en cada nota se alza la esperanza,

y en cada acorde se canta la vida,

llama viva de la memoria que nunca se apaga.